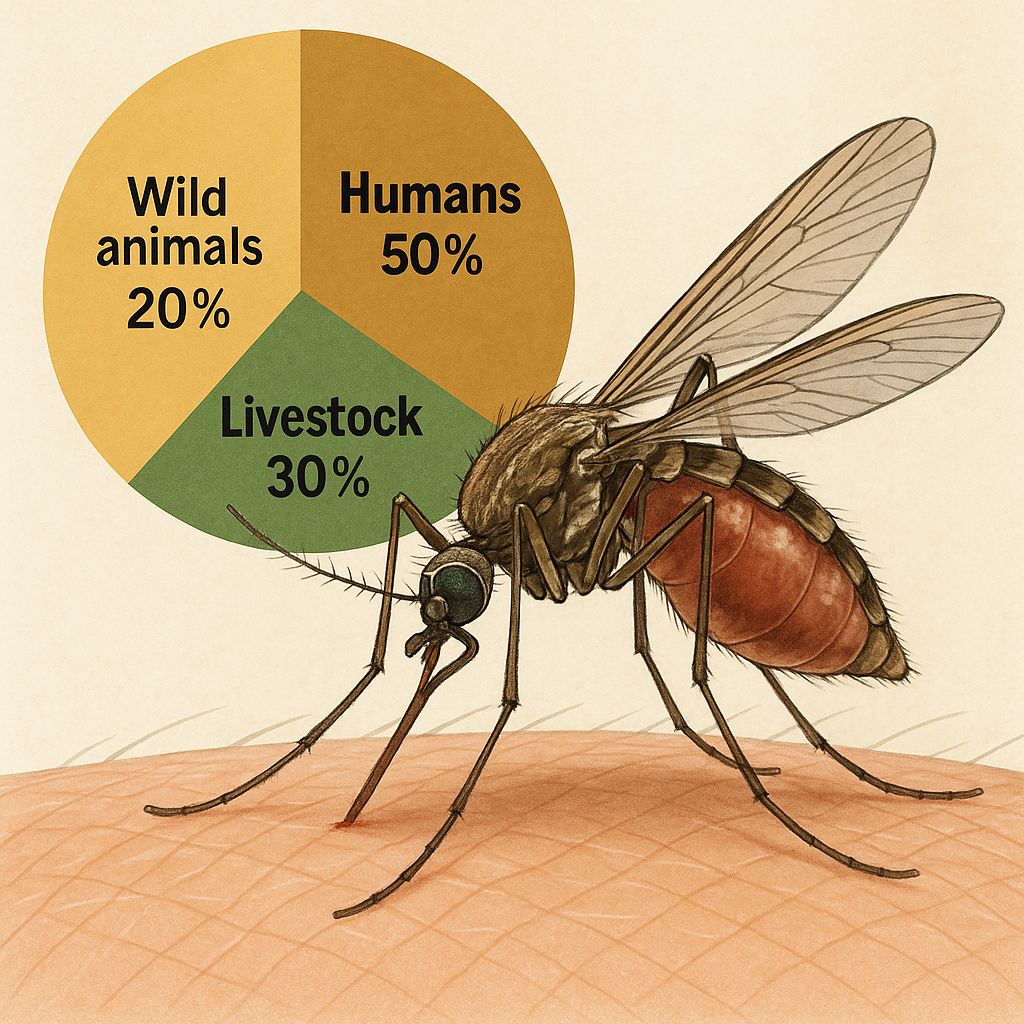

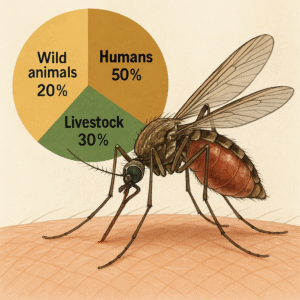

調查54國蚊子彈性取血、在一項發表於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI:10.1073/pnas.2310286121)的跨國研究中,研究團隊2022至2023年共蒐集25,436份蚊蟲血餐樣本,涵蓋54個國家、6個屬(Anopheles、Aedes、Culex等)。結果顯示,近80%的蚊子物種並非只鎖定單一宿主,而是在人類、家畜、野生動物間切換取血。此一發現挑戰過去以人蚊指數(Human Blood Index, HBI)為主的模型假設,影響瘧疾、茲卡(Zika)、登革熱等病媒傳播風險評估。根據世界衛生組織(WHO)2022年《世界瘧疾報告》,全球約有2.3億例瘧疾病例,且蚊媒控制效果往往因宿主切換而大打折扣。傳統依賴長袖、蚊帳、空間噴灑的策略在蚊子「多元取血」情境中,其預期保護力可能被高估近30%(Smith et al., 2024)。對投資人與中小企業決策者而言,既有病媒監測及滅蚊專案的效益評估模型,須重新檢視「固定宿主偏好」的關鍵參數。

高通量DNA定序示多宿主新洞察本研究運用次世代定序(Next-Generation Sequencing, NGS)技術,對血餐殘留DNA進行多重條碼(metabarcoding)分析,成功辨別150種脊椎動物宿主,遠高於以往血球鏡檢法的10~20種。從樣本中,高達62%的Culex quinquefasciatus同時檢出豬、家禽及哺乳類DNA證據;Aedes aegypti也有35%樣本混合人類與鳥類血液。產業案例方面,根據MarketsandMarkets(2023)報告,全球病媒防制市場2023年規模達94億美元,預估2028年增至128億美元,顯示業界積極投入新工具開發,如誘餌陷阱、基因驅動(gene drive)等。泰國清邁大學2022年於鄉村與都會區並行試驗,導入定量PCR與NGS雙重血餐追蹤,協助地方衛生單位將病媒監測頻率提高2倍,登革熱通報率下降22%(Chan et al., 2022;DOI:10.1016/S1473-3099(22)00178-2)。這些成果提醒決策者,唯有掌握蚊子「多宿主使用率」(Host Utilization Index)變化,才能精準配置資源。

策略一多層面防制兼顧風險鑑於蚊子餵食行為高度彈性,建議採取「一體兩面」整合策略:一方面結合環境管理,減少家畜舍、水源容器等高風險熱點;另一方面利用誘餌陷阱(attractive toxic sugar baits, ATSB)同時吸引並中和多種蚊子物種。此模式可補足傳統靶向人蚊交互的單一防制技術。不過,風險在於廣譜誘餌可能影響非目標授粉昆蟲,並加速抗性基因在蚊群中擴散;此外,開發與佈建成本高昂,中小型防治廠商需審慎評估資本與收支平衡。建議政府部門與業界合作,透過公私伙伴關係(PPP)機制,整合經費、共享監測資料,並設立動態調整門檻,以兼顧環境生態與成本效益。下一步你認為公共衛生應如何調整模型,以兼顧蚊媒取食行為的彈性?