1. 胎盤激素升高3倍影響顯著

長久以來,人類大腦相較於靈長類其他成員,體積驟增約80%,但傳統解釋多聚焦於基因突變或神經幹細胞增生機制,未能完整說明胎兒期的微環境如何塑造此劇烈變化(Pollard et al. 2006;doi:10.1126/science.1128126)。近年研究指出,胎盤不僅是營養中介器官,更是內分泌工廠,透過分泌人類胎盤泌乳素(hPL, human placental lactogen)、類胰島素生長因子(IGF, insulin-like growth factor)等激素,深刻影響母體-胎兒的代謝互動與神經發育(Fowden & Forhead 2009;doi:10.1677/JOE-09-0222)。然而,具體何種激素與分子路徑,能驅動早期神經元增生、皮質層拓展以及突觸可塑性,仍是未解之謎。此研究痛點對於解讀人類獨特認知能力起源,以及預防神經發育疾病具高度價值,也能為投資新興生技檢測與療法提供科學支撐。

2. IGF2刺激神經增生根據

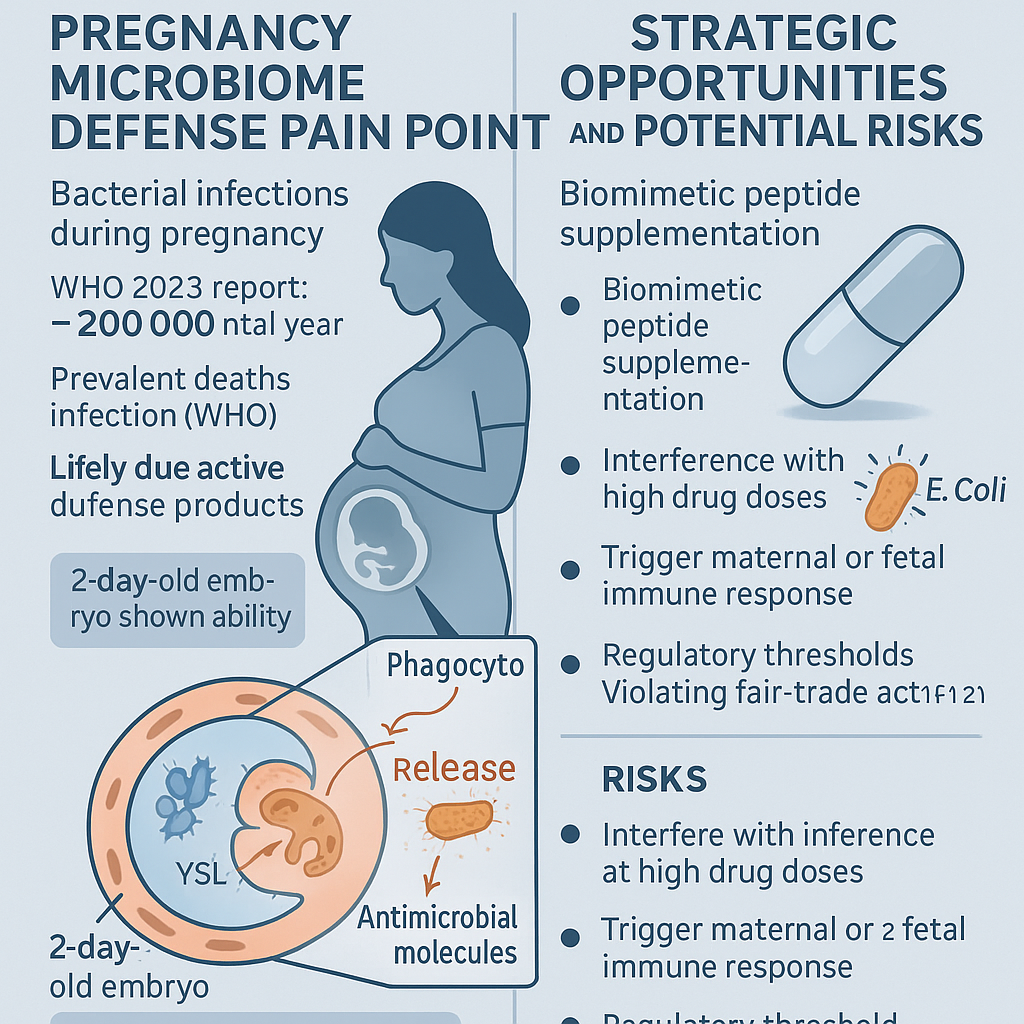

最新假說由劍橋大學與牛津大學研究團隊提出,認為胎盤產生的IGF-2(insulin-like growth factor 2)等激素,相較於黑猩猩,於人類胚胎期濃度提升約2至3倍(Cambridge News, 2024)。IGF-2可經由胎盤跨膜運輸,直接與胚胎大腦皮質前體細胞表面受體結合,啟動PI3K-Akt路徑,促使神經幹細胞增殖並延長細胞週期,最終導致皮質厚度增加(Burton & Fowden 2016;doi:10.1152/physrev.00029.2015)。此外,研究團隊指出,多組學分析顯示,人類特有基因調控區(human accelerated regions, HARs)在胎盤內對IGF相關基因表現具有正向調節作用,並透過上調催乳素家族基因,使母體葡萄糖運輸效率提高約25%,進一步滿足快速增生的神經需求(Cambridge News, 2024)。此一「胎盤-激素-腦部」互動模式,不僅補足了基因突變驅動理論的不足,也為探索人腦演化新視角提供具體機制。

3. 多組學整合揭胎盤新潛能路

可行策略:結合單細胞轉錄組與甲基化組學,建立胎盤與胚胎大腦協同發育模型,為早期神經發育異常提供預測性生物標誌,對應高風險族群進行精準監測(Jansson & Powell 2007;doi:10.1189/jlb.1106642)。潛在風險:若未經嚴謹臨床試驗,就將此假說延伸應用於孕期激素補充或「增腦療程」宣傳,恐違反《健康食品管理法》《公平交易法》,並引發法律糾紛與社會爭議。建議業界與學界共同訂定胎盤生物標誌之臨床研究準則,避免過度商業化炒作。最後,思考留白:在人類演化的漫長歷程中,胎盤究竟還隱藏多少未被發掘的祕密?