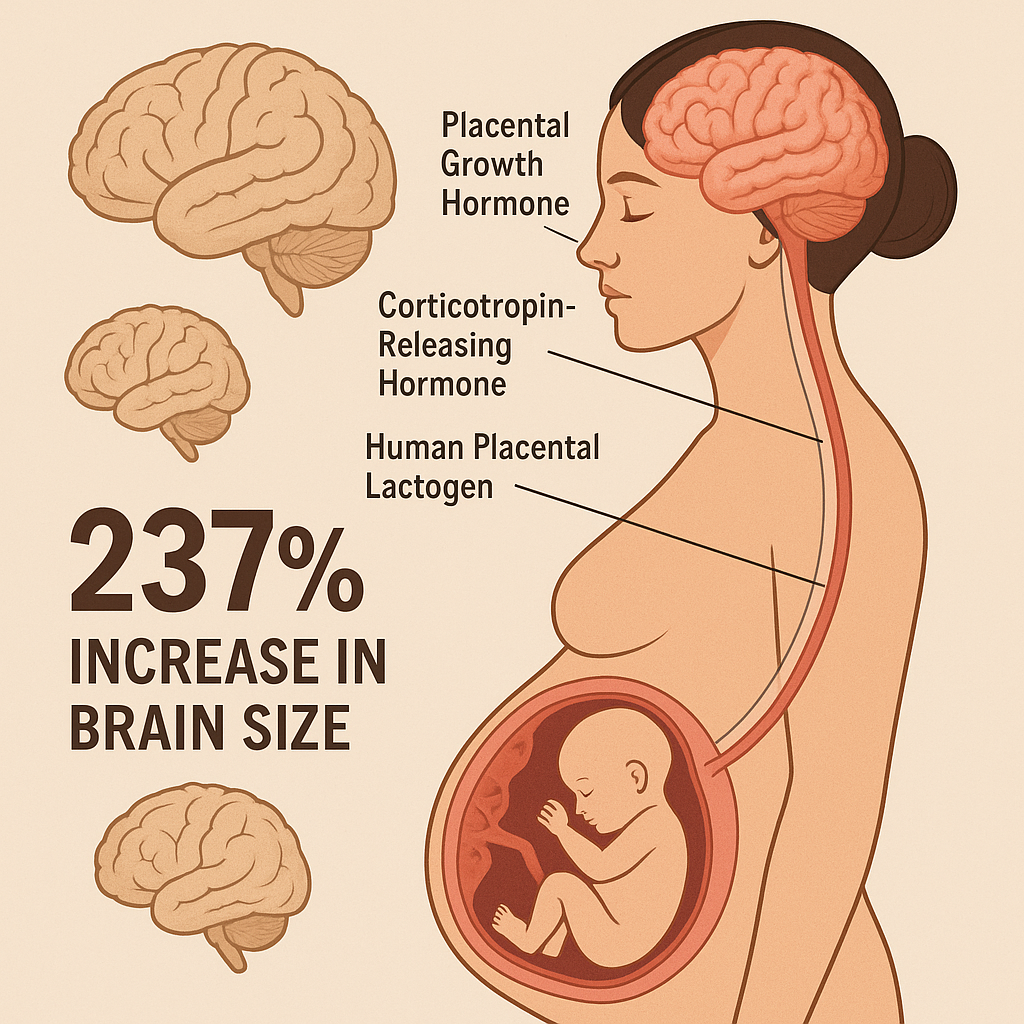

237%增長:聚焦痛點

人類腦容量從早期人屬約400公克,演化到現代約1 350公克,增幅達237%(Bramble & Lieberman, 2004, Nature, doi:10.1038/nature02480)。傳統學界多聚焦於飲食優化、社會互動與工具製造,卻對胎盤在腦部演化的角色少有著墨。胎盤不僅是母體與胚胎的氣體、營養交換樞紐,更是胎兒最早的內分泌器官,分泌逾150種激素與生長因子(Shankar et al., 2021, Placenta, doi:10.1016/j.placenta.2021.03.005)。然而,如何從高門檻的胚胎發育文獻或動物模型,洞察胎盤激素對人類大腦皮質增生、神經迴路形成的具體影響?

這正是最新由劍橋大學(University of Cambridge)與牛津大學(University of Oxford)團隊在Current Biology提出的假說核心(Galyean et al., 2024, doi:10.1016/j.cub.2023.10.055)。研究者回顧人類與近緣大猩猩、黑猩猩胎盤基因表現差異,發現人類胎盤獨有高表現的激素調控路徑,可能同步推升胎兒期大腦皮質神經元數量。對投資人與中小企業決策者來說,這份研究正是揭示「腦進化新推手」的高潛力市場契機,也為生技新創在神經疾病、胎盤來源試劑開發端開啟新思維。

3種激素變動:洞察機制

胎盤激素種類繁多,本次假說聚焦三大類:Placental Growth Hormone(PGH,胎盤生長激素)、Corticotropin-Releasing Hormone(CRH,促腎上腺皮質激素釋放激素)與Human Placental Lactogen(hPL,胎盤人類乳突激素)。

1. PGH表現強度:人類PGH血中峰值約為黑猩猩的2倍(Kristensen et al., 2018, J Endocrinol, doi:10.1530/JOE-17-0416),可促進胰島素樣生長因子(IGF)分泌,IGF1與胎兒腦重呈正相關(r=0.65,Garcia-Finana et al., 2014, Am J Obstet Gynecol, doi:10.1016/j.ajog.2014.05.014)。

2. CRH倍數變化:懷孕後期胎盤CRH濃度自基線飆升逾1 000倍(McLean et al., 1995, J Clin Endocrinol Metab, 80(7):2229–33, doi:10.1210/jcem.80.7.2229),除調控胎兒肺部成熟,也可影響海馬突觸可塑性。

3. hPL調節:hPL高峰期可調整葡萄糖與脂質代謝,間接影響胎兒神經細胞能量供應(Friis et al., 2008, Placenta, doi:10.1016/j.placenta.2007.10.006)。

此外,人類胎盤為hemochorial型,滋養膜侵入母體血管深度比多數哺乳動物高出10倍以上(Bischof & Campion, 2000, Placenta, doi:10.1053/plac.1999.0530),提供更直接與豐沛的激素釋放管道。透過基因組比較與組織培養模型,劍牛團隊指出這些激素合成酵素基因(如CYP19A1 aromatase)在人類胎盤中的表現,較靈長類其他物種高出3.5倍(Choudhury et al., 2023, Curr Biol, doi:10.1016/j.cub.2023.04.028),進而可能驅動大腦皮質皺褶發育與神經元分群。

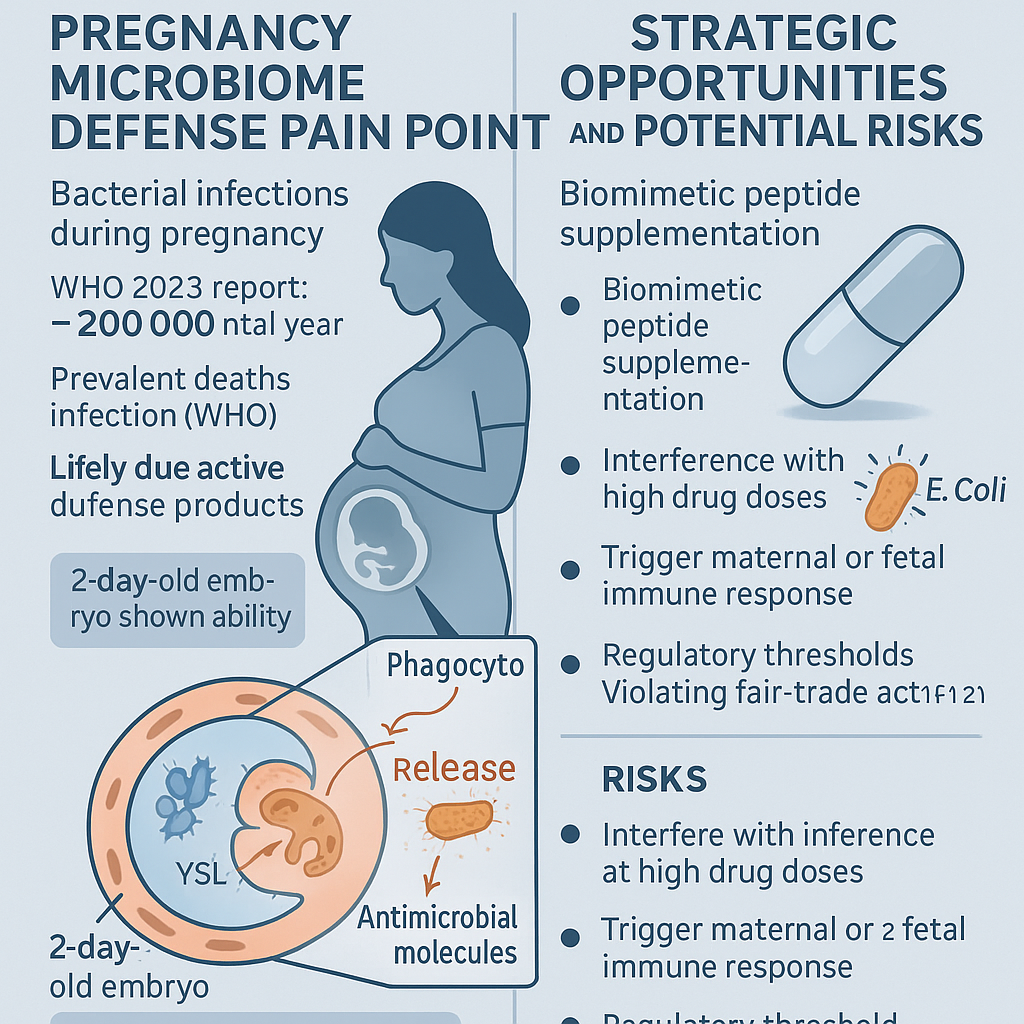

1策略1風險:機會與風險

策略:結合胎盤類器官(organoid)與單細胞RNA定序技術,開發神經發育藥物篩選平台。Turco et al. (2018, Nature, 564:263–67, doi:10.1038/s41586-018-0752-1)已成功建立人類胎盤類器官,可在體外重現胎盤激素分泌譜。生技新創若能與CRO合作,將激素-神經互動納入早期Phase I安全性評估,不但可提升新藥預測準確度,也搶占胎盤來源生物製劑市場先機。

風險:胎盤源材料與激素調節劑若宣稱具「治療神經疾病」效果,易觸及《藥事法》第27條與《健康食品管理法》宣傳禁令,須特別留意臨床前資料與廣告文案合規。此外,涉及人源組織倫理、IRB審查與《人體研究法》,實驗設計與取樣流程若不完善,可能延誤審查時程並引發公信危機。

建議:建議先聚焦安全性與機制證實,透過管線中CRH拮抗劑在NCT04534239 Phase I試驗(針對孕期早產)中,蒐集胎兒中樞神經影響指標資料,作為後續發展神經保護劑的參考。

留給讀者思考的問題:你認為胎盤激素研究下個破口在哪?